忆秦娥·箫声咽

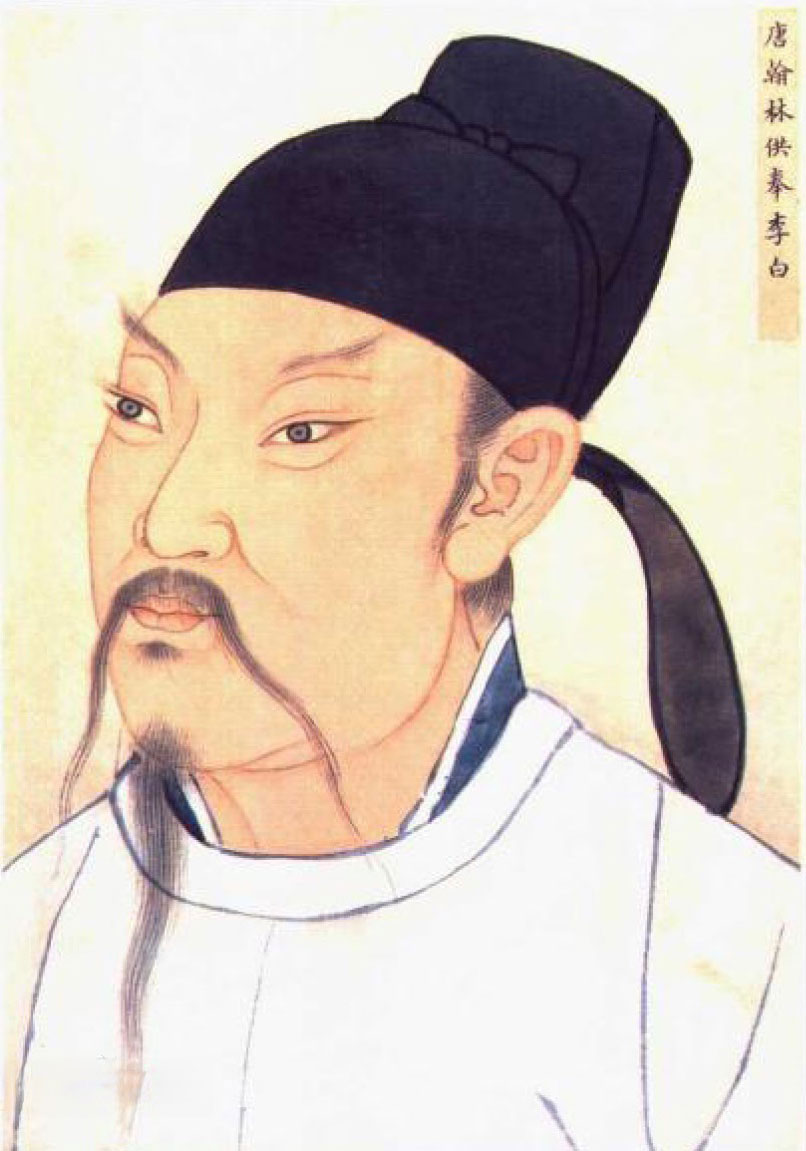

李白 〔唐代〕

箫声咽,秦娥梦断秦楼月。秦楼月,年年柳色,灞陵伤别。

乐游原上清秋节,咸阳古道音尘绝。音尘绝,西风残照,汉家陵阙。

译文

注释

箫声咽,秦娥梦断秦楼月。秦楼月,年年柳色,灞(bà)陵伤别。

箫:一种竹制的管乐器。咽:呜咽,形容箫管吹出的曲调低沉而悲凉,呜呜咽咽如泣如诉。梦断:梦被打断,即梦醒。灞陵:在今陕西省西安市东,是汉文帝的陵墓所在地。当地有一座桥,为通往华北、东北和东南各地必经之处。伤别:为别离而伤心。

乐游原上清秋节,咸阳古道音尘绝。音尘绝,西风残照,汉家陵阙(què)。

乐游原:又叫“乐游园”,在长安东南郊,是汉宣帝乐游苑的故址,其地势较高,可俯视长安城,在唐代是游览之地。清秋节:指农历九月九日的重阳节,是当时人们重阳登高的节日。咸阳古道:咸阳,秦都,在长安西北数百里,是汉唐时期由京城往西北从军、经商的要道。古咸阳在今陕西省咸阳市东二十里。唐人常以咸阳代指长安,“咸阳古道”就是长安道。音尘:一般指消息,这里是指车行走时发出的声音和扬起的尘士。残照:指落日的光辉。汉家:汉朝。陵阙:皇帝的坟墓和宫殿。

译文注释

箫声咽,秦娥梦断秦楼月。秦楼月,年年柳色,灞(bà)陵伤别。

玉箫的声音悲凉呜咽,秦娥从梦中惊醒时,眼见秦家楼外一轮清冷明月。清冷的明月,每一年桥边青青的柳色,都印染着灞陵桥上的凄怆离别。

箫:一种竹制的管乐器。咽:呜咽,形容箫管吹出的曲调低沉而悲凉,呜呜咽咽如泣如诉。梦断:梦被打断,即梦醒。灞陵:在今陕西省西安市东,是汉文帝的陵墓所在地。当地有一座桥,为通往华北、东北和东南各地必经之处。伤别:为别离而伤心。

乐游原上清秋节,咸阳古道音尘绝。音尘绝,西风残照,汉家陵阙(què)。

又是一年重阳佳节,登上乐游原,秦娥遥望咸阳古道,可叹那人了无影踪、音信断绝。良人不见啊音信断绝,只有西风萧瑟,残阳似血,拂照着那汉家帝王的陵阙。

乐游原:又叫“乐游园”,在长安东南郊,是汉宣帝乐游苑的故址,其地势较高,可俯视长安城,在唐代是游览之地。清秋节:指农历九月九日的重阳节,是当时人们重阳登高的节日。咸阳古道:咸阳,秦都,在长安西北数百里,是汉唐时期由京城往西北从军、经商的要道。古咸阳在今陕西省咸阳市东二十里。唐人常以咸阳代指长安,“咸阳古道”就是长安道。音尘:一般指消息,这里是指车行走时发出的声音和扬起的尘士。残照:指落日的光辉。汉家:汉朝。陵阙:皇帝的坟墓和宫殿。

赏析

此词描绘了一个女子思念爱人的痛苦心情,读来凄婉动人。古人对它评价很高,把它与《菩萨蛮·平林漠漠烟如织》一起誉为“百代词曲之祖”。

“箫声咽,秦娥梦断秦楼月。”词人落笔就写一个京城女子,在一个月照高楼的夜晚,被凄凉呜咽的箫声惊醒了好梦。“秦娥”,泛指京城长安的一个美丽的女子。《方言》卷二云:“秦晋之间,美貌谓之娥。”“梦断”,谓梦被箫声所惊醒。这里反用《列仙传》所载萧史与弄玉的故事,因为善吹箫的萧史被秦穆公的女儿爱上,终于结为夫妻,一起随凤飞去,那该是多么美好;可这位秦娥呢,单身独宿,只能在梦中与爱人相聚,偏偏好梦被那凄切箫声所打断,醒来一看空剩清冷的月色,心里又该是多么悲伤!一个“咽”字,渲染出境界之凄凉;一个“断”字,烘托出秦娥内心的失望。开头两句就这样以流丽之艳语而描写出哀婉欲绝之情思。

“秦楼月,年年柳色,灞陵伤别。”秦娥从梦中惊醒,眼前只有照着楼台的月色;借着月色向楼下看,只见杨柳依旧青青,一如既往,不禁勾起往年在灞桥折柳,送别爱人那种悲伤情景的回忆。“秦楼月”之反复,本是这个词调的要求;而在这首小令之中,不仅起到由月色而见柳色的承上启下的作用,而且加强了对于孤独凄凉的环境气氛的渲染。至于由“柳色”而跳跃到“伤别”上去,既是从汉代以来折柳送别这一传统风尚生发出来的想象,又是对秦娥怀念远人心情的进层刻画。“灞陵”,汉文帝刘恒的陵墓,在今陕西西安市东,附近有灞桥,为长安人士送别之所。《三辅黄图》云:“灞桥在长安东,跨水作桥。汉人送客至此桥,折柳赠别。”“灞陵”一作“灞桥”。“灞陵伤别”,是由柳色触发的对当时分别情景的回忆,它既补明了“梦断”之“梦”乃是与远别爱人相聚的好梦,更为下阕结句的描写埋下了伏笔。这一“伤别”,本写秦娥之离愁别恨,而以年年贯之,则把多少年、多少代人间共有的悲剧连类道尽,境界顿然阔大起来,赋予了普遍的意义。这三句连贯而下,层层浮想,句意跳跃,脉络相承,曲尽秦娥梦断之后的所见和所思。

“乐游原上清秋节,咸阳古道音尘绝。”这两句紧承“伤别”,描写秦娥登原望信而不得的景象。“乐游原”在今西安市南,居全城最高处,四望宽敞,可瞭望全城和周围汉朝的陵墓;这里写秦娥登临远望的地点。“清秋节”,点明是清凉的秋季,既补写上阕没有明写的时间,又点染冷清寂寥的气氛。此时此地,秦娥满怀愁绪,眼望爱人由此离去的咸阳古道,苦苦等着,然而尘埃不起,音信全无。“咸阳”,乃秦朝京城,至汉、唐时从京城长安往西北经商或从军,咸阳为必经之地;“古道”,年代久远的通道,一个“古”字唤起人们对古往今来多少过客的不尽联想,前人喻之“语境则‘咸阳古道’”(引江顺诒《词学集成》),正说出其境界之寥廓。“音尘绝”,见于蔡琰《胡笳十八拍》之十:“故乡隔兮音尘绝,哭无声兮气将咽。”“音尘”本谓声音与尘埃,后借指信息;“绝”,断绝。这三字,不仅写尽咸阳古道寂静冷落的景象,更把秦娥孤独无望、欲哭无声的心境写绝,其“伤别”之情可谓极矣!

“音尘绝,西风残照,汉家陵阙。”词人依词调的要求,将“音尘绝”三字加以反复,进一步强调从乐游原上远望咸阳古道的悲凉景象,和秦娥哀婉凄切的心境,而引出秦娥眼前之所见,只有在肃杀的秋风之中,一轮落日空照着汉代皇帝陵墓的荒凉图景。“阙”,此指陵墓前的牌楼。汉朝皇帝的陵墓都在长安周围(详见《三辅黄图》),而身登乐游原的秦娥凭高瞭望,不见音尘,正将此景尽收眼底,同时秦娥怀古伤今的弦外之音,也借此被表达得淋漓尽致。特别是这结尾两句与上阕的结尾两句前后照应,从年年伤别的怀念远人,到残照陵阙的怀古伤今,气象突然为之开阔,意境也就愈显深远。

此词意境博大开阔,风格宏妙浑厚。读者从敦煌曲子词中也可以看到类似格调,而不类中晚唐的清婉绮丽。陆游说:“唐自大中以后,诗家日趋浅薄,其间不复有前辈宏妙浑厚之作。”(《花间集跋》)。诗风与词风自身存在着交错否定之趋势。

此词句句自然,而字字锤炼,沉声切响,掷地真作金石声。而抑扬顿挫,法度森然,无字荒率空泛,无一处逞才使气。以此而言,设为李太白之色,毋宁认是杜少陵之笔。其风格诚在五代花间未见,亦非歌席诸曲之所能拟望,已开宋代词之格调。

译文及注释

译文

玉箫的声音悲凉呜咽,秦娥从梦中惊醒时,眼见秦家楼外一轮清冷明月。清冷的明月,每一年桥边青青的柳色,都印染着灞陵桥上的凄怆离别。

又是一年重阳佳节,登上乐游原,秦娥遥望咸阳古道,可叹那人了无影踪、音信断绝。良人不见啊音信断绝,只有西风萧瑟,残阳似血,拂照着那汉家帝王的陵阙。

注释

此词上片伤别,下片伤逝。两宋之交邵博《邵氏闻见后录》始称之为李白之作。南宋黄升《唐宋诸贤绝妙词选》亦录于李白名下。明代以来屡有质疑者。

箫:一种竹制的管乐器。咽:呜咽,形容箫管吹出的曲调低沉而悲凉,呜呜咽咽如泣如诉。

梦断:梦被打断,即梦醒。

灞陵:在今陕西省西安市东,是汉文帝的陵墓所在地。当地有一座桥,为通往华北、东北和东南各地必经之处。

伤别:为别离而伤心。

乐游原:又叫“乐游园”,在长安东南郊,是汉宣帝乐游苑的故址,其地势较高,可俯视长安城,在唐代是游览之地。

清秋节:指农历九月九日的重阳节,是当时人们重阳登高的节日。

咸阳古道:咸阳,秦都,在长安西北数百里,是汉唐时期由京城往西北从军、经商的要道。古咸阳在今陕西省咸阳市东二十里。唐人常以咸阳代指长安,“咸阳古道”就是长安道。

音尘:一般指消息,这里是指车行走时发出的声音和扬起的尘士。

残照:指落日的光辉。

汉家:汉朝。

陵阙:皇帝的坟墓和宫殿。

赏析

此词描绘了一个女子思念爱人的痛苦心情,读来凄婉动人。古人对它评价很高,把它与《菩萨蛮·平林漠漠烟如织》一起誉为“百代词曲之祖”。

“箫声咽,秦娥梦断秦楼月。”词人落笔就写一个京城女子,在一个月照高楼的夜晚,被凄凉呜咽的箫声惊醒了好梦。“秦娥”,泛指京城长安的一个美丽的女子。《方言》卷二云:“秦晋之间,美貌谓之娥。”“梦断”,谓梦被箫声所惊醒。这里反用《列仙传》所载萧史与弄玉的故事,因为善吹箫的萧史被秦穆公的女儿爱上,终于结为夫妻,一起随凤飞去,那该是多么美好;可这位秦娥呢,单身独宿,只能在梦中与爱人相聚,偏偏好梦被那凄切箫声所打断,醒来一看空剩清冷的月色,心里又该是多么悲伤!一个“咽”字,渲染出境界之凄凉;一个“断”字,烘托出秦娥内心的失望。开头两句就这样以流丽之艳语而描写出哀婉欲绝之情思。

“秦楼月,年年柳色,灞陵伤别。”秦娥从梦中惊醒,眼前只有照着楼台的月色;借着月色向楼下看,只见杨柳依旧青青,一如既往,不禁勾起往年在灞桥折柳,送别爱人那种悲伤情景的回忆。“秦楼月”之反复,本是这个词调的要求;而在这首小令之中,不仅起到由月色而见柳色的承上启下的作用,而且加强了对于孤独凄凉的环境气氛的渲染。至于由“柳色”而跳跃到“伤别”上去,既是从汉代以来折柳送别这一传统风尚生发出来的想象,又是对秦娥怀念远人心情的进层刻画。“灞陵”,汉文帝刘恒的陵墓,在今陕西西安市东,附近有灞桥,为长安人士送别之所。《三辅黄图》云:“灞桥在长安东,跨水作桥。汉人送客至此桥,折柳赠别。”“灞陵”一作“灞桥”。“灞陵伤别”,是由柳色触发的对当时分别情景的回忆,它既补明了“梦断”之“梦”乃是与远别爱人相聚的好梦,更为下阕结句的描写埋下了伏笔。这一“伤别”,本写秦娥之离愁别恨,而以年年贯之,则把多少年、多少代人间共有的悲剧连类道尽,境界顿然阔大起来,赋予了普遍的意义。这三句连贯而下,层层浮想,句意跳跃,脉络相承,曲尽秦娥梦断之后的所见和所思。

“乐游原上清秋节,咸阳古道音尘绝。”这两句紧承“伤别”,描写秦娥登原望信而不得的景象。“乐游原”在今西安市南,居全城最高处,四望宽敞,可瞭望全城和周围汉朝的陵墓;这里写秦娥登临远望的地点。“清秋节”,点明是清凉的秋季,既补写上阕没有明写的时间,又点染冷清寂寥的气氛。此时此地,秦娥满怀愁绪,眼望爱人由此离去的咸阳古道,苦苦等着,然而尘埃不起,音信全无。“咸阳”,乃秦朝京城,至汉、唐时从京城长安往西北经商或从军,咸阳为必经之地;“古道”,年代久远的通道,一个“古”字唤起人们对古往今来多少过客的不尽联想,前人喻之“语境则‘咸阳古道’”(引江顺诒《词学集成》),正说出其境界之寥廓。“音尘绝”,见于蔡琰《胡笳十八拍》之十:“故乡隔兮音尘绝,哭无声兮气将咽。”“音尘”本谓声音与尘埃,后借指信息;“绝”,断绝。这三字,不仅写尽咸阳古道寂静冷落的景象,更把秦娥孤独无望、欲哭无声的心境写绝,其“伤别”之情可谓极矣!

“音尘绝,西风残照,汉家陵阙。”词人依词调的要求,将“音尘绝”三字加以反复,进一步强调从乐游原上远望咸阳古道的悲凉景象,和秦娥哀婉凄切的心境,而引出秦娥眼前之所见,只有在肃杀的秋风之中,一轮落日空照着汉代皇帝陵墓的荒凉图景。“阙”,此指陵墓前的牌楼。汉朝皇帝的陵墓都在长安周围(详见《三辅黄图》),而身登乐游原的秦娥凭高瞭望,不见音尘,正将此景尽收眼底,同时秦娥怀古伤今的弦外之音,也借此被表达得淋漓尽致。特别是这结尾两句与上阕的结尾两句前后照应,从年年伤别的怀念远人,到残照陵阙的怀古伤今,气象突然为之开阔,意境也就愈显深远。

此词意境博大开阔,风格宏妙浑厚。读者从敦煌曲子词中也可以看到类似格调,而不类中晚唐的清婉绮丽。陆游说:“唐自大中以后,诗家日趋浅薄,其间不复有前辈宏妙浑厚之作。”(《花间集跋》)。诗风与词风自身存在着交错否定之趋势。

此词句句自然,而字字锤炼,沉声切响,掷地真作金石声。而抑扬顿挫,法度森然,无字荒率空泛,无一处逞才使气。以此而言,设为李太白之色,毋宁认是杜少陵之笔。其风格诚在五代花间未见,亦非歌席诸曲之所能拟望,已开宋代词之格调。

本节内容由匿名网友上传,原作者已无法考证。本站免费发布仅供学习参考,其观点不代表本站立场。

李白

诗友挚情

●重访江东

李白离开东鲁,便从任城乘船,沿运河到了扬州。由于急着去会稽会见元丹丘,也就没有多滞留。到了会稽,李白首先去凭吊过世的贺知章。不久,孔巢父也到了会稽,于是李白和元丹丘、孔巢父畅游禹穴、兰亭等历史遗迹,泛舟镜湖,往来剡溪等处,当然也少不了在繁华都市会稽流连忘返。在金陵,李白遇见了崔成甫。两人都是政治..► 992篇诗文 ► 0条名句

江城子·鵁鶄飞起郡城东

牛峤〔唐代〕

鵁鶄飞起郡城东。碧江空,半滩风。越王宫殿,蘋叶藕花中。帘卷水楼鱼浪起,千片雪,雨蒙蒙。

译文

注释

鵁(jiāo)鶄(jīng)飞起郡城东。碧江空,半滩风。越王宫殿,蘋(píng)叶藕花中。帘卷水楼鱼浪起,千片雪,雨蒙蒙。

鵁鶄:水鸟名,鹭鸶的一种,头细身长,身披花纹,颈有白毛,头有红冠,能入水捕鱼,又名“鱼鵁”。郡城:此指古会稽(今浙江绍兴),春秋时为越国国都。越王宫殿:越王勾践的宫殿。蘋:水生蕨类植物,也叫田字草。藕花:荷花。鱼浪:秋水鱼肥,逐浪出没。鱼,一作“渔”。千片雪:言浪花如雪。片:一作“江”。蒙蒙:迷茫还清貌。

参考资料:

1、 彭定求.全唐诗(下):上海古籍出版社,1986:2170

2、 钱国莲 等.花间词全集:当代世界出版社,2002:87

3、 房开江 崔黎民.花间集全译:贵州人民出版社,1990:264-265

4、 陈如江.花间词:浙江教育出版社,2007:103

译文注释

鵁(jiāo)鶄(jīng)飞起郡城东。碧江空,半滩风。越王宫殿,蘋(píng)叶藕花中。帘卷水楼鱼浪起,千片雪,雨蒙蒙。

一群白鹭从郡城东边飞起,掠过江上碧蓝的天空,江边卷起半滩风。越王旧时的宫殿,如今只是一片荷花蘋草。水边的楼阁竹帘高卷,鱼儿在水面上嬉戏翻腾,搅起了千万重雪花,融化在嚎檬细雨中。

鵁鶄:水鸟名,鹭鸶的一种,头细身长,身披花纹,颈有白毛,头有红冠,能入水捕鱼,又名“鱼鵁”。郡城:此指古会稽(今浙江绍兴),春秋时为越国国都。越王宫殿:越王勾践的宫殿。蘋:水生蕨类植物,也叫田字草。藕花:荷花。鱼浪:秋水鱼肥,逐浪出没。鱼,一作“渔”。千片雪:言浪花如雪。片:一作“江”。蒙蒙:迷茫还清貌。

参考资料:

1、 彭定求.全唐诗(下):上海古籍出版社,1986:2170

2、 钱国莲 等.花间词全集:当代世界出版社,2002:87

3、 房开江 崔黎民.花间集全译:贵州人民出版社,1990:264-265

4、 陈如江.花间词:浙江教育出版社,2007:103

赏析

此词的调名即是题目,写的是一个多彩多姿的江城的风物。从既是郡城,又曾有越国宫殿等情况来看,自然写的是古会稽。前三句“鵁鶄飞起郡城东,碧江空,半滩风”,写的是江城的外景:一江碧水从城东流过,江面空阔,沙滩阵阵风起,好一派秀美、旷远的江郊景色。“越王宫殿,蘋叶藕花中”是对此城历史的回顾与沉思。越王勾践是春秋时期赫赫有名的霸主之一,他就曾在这里建都,可如今已不见痕迹,往日的宫殿一直上已是一片片红藕翠蘋了,这就点明了此城的显赫历史,增加了一个描写层次,无异于在它的背景上涂了一层古老苍凉的底色,丰富了江城的形象。当然作者的怀古之情也是显而易见的,那就是说任何雄图霸业、奕奕生光,都经不起时间的销蚀而云飞烟灭。尾三句“帘卷水楼鱼浪起,千片雪,雨濛濛”,集中描写最富江城特色的景观:登上临江的水楼,卷起帏帘,凭窗一望时,只见鱼跃浪翻,激起千片飞雪,一江雨雾,迷迷蒙蒙,蔚为壮观。尤其是此番景色是透过水;楼窗口而摄入眼帘的,更如一幅逼真的画卷,美不胜收。

此词仅三十五字,却把一个江城的风物描写得如此形神兼备,笔力实在不凡。究其奥妙,大约有三端:一是注意多侧面、多角度的描写。它先从远观角度写江郊景色,次一历史眼光看湖塘风光,再用特写镜头写水楼观涛。如此不仅层次清晰,而且颇富立体感。二是注意色彩的调配和多样。斑斓的鵁鶄、碧绿的江水与白色的沙滩构成一种清新淡远的色调;翠绿的蘋叶与鲜红的荷花相配,又以秾丽的色泽耀人眼目;浪花之如雪和水雨之蒙蒙又构成一种朦胧混茫的气象。三是注意景物的动态描写,如鵁鶄的起飞,碧水的东流,半滩风吹,浪花飞舞等等,这种动态景象,无疑赋予江城以勃勃的生机和飞动的气韵。在秾艳的牛峤词中,此词可谓独具一格。

奉和袭美先辈悼鹤

张贲〔唐代〕

池塘萧索掩空笼,玉树同嗟一土中。莎径罢鸣唯泣露,松轩休舞但悲风。丹台旧氅难重缉,紫府新书岂更通。云减雾消无处问,只留华发与衰翁。

译文

注释

译文注释

赏析

诗偈 其一一四

庞蕴〔唐代〕

莫求佛兮莫求人,但自心里莫贪瞋。贪瞋痴病前顿尽,便是如来的的亲。内无垢兮外无尘,中间豁达无关津。神无障碍居三界,恰是琉璃处日轮。

译文

注释

译文注释

赏析