译文及注释

译文

译文

我和你们几个兄弟,一向友爱情谊很深。

共同怀抱鸿鹄大志,都有互相救助之心。

高雅情趣借诗文表达,清风亮节存留在竹林。

共享饮酒的陶然乐趣,偶奏超俗拔群的雅音。

注释

注释

洗然:即孟浩然之弟孟洗然,曾编集《孟浩然诗集》三卷本。孟浩然有《送洗然弟进士举》诗,可知孟洗然曾经赴举,而其他事迹未详。

“吾与”句:我和你们几个兄弟。二三子:语出《论语·述而》:“二三子以我为隐乎?”

鸿鹄(hú)志:指远大的志向。司马迁《史记·陈涉世家》:“燕雀安知鸿鹄之志哉?”鸿:大雁。鹄:天鹅。

昔:一作“共。”鶺(jí)鴒(líng)心:兄弟互相关切的心意。鶺鴒:一种长脚长尾的小鸟。《诗经·小雅·常棣》:“鶺鴒在原,兄弟急难。”后世用鶺鴒以喻兄弟。

逸气:超脱世俗的气概、气度。假:借助。毫翰:指毛笔。亦借指文字、文章。

清风:指竹亭的清爽,也暗喻人的清操洁行。竹林:此处有双关意,既切题中的“竹亭”,也是借竹林七贤之游喻指作者与诸弟在竹亭游乐事。

达:旷达。一作“远”。

赏析

此诗通过竹亭述志,赞扬了兄弟之间志同道合、友爱情深的思想感情。全诗叙写自己与诸弟很友爱,且都有远大的志向,像古代的竹林七贤一样,常雅集竹亭,饮酒抚琴,以寄托豪情逸气。

在意象运用上,此诗以竹作为清幽和隐逸的意象。竹在古代,是潇洒挺拔、高雅脱俗的逸士的象征。颈联两句的“竹林”有借竹林七贤喻指诗人兄弟之意。这里继承魏晋风度之气,以魏晋的名士风流来刻画兄弟们的高雅志趣,来烘托他们超然脱俗的品格。而“竹林”同时切诗题中的竹亭,作者也是借阮籍(竹林七贤之一)的出世之志来映照自己对遁迹竹林的出世生活的无限向往。

从写作方法上,此诗运用了白描和用典的手法,写了竹亭集会,赋诗饮酒弹琴的和谐场面,写出兄弟之间的友爱之情。

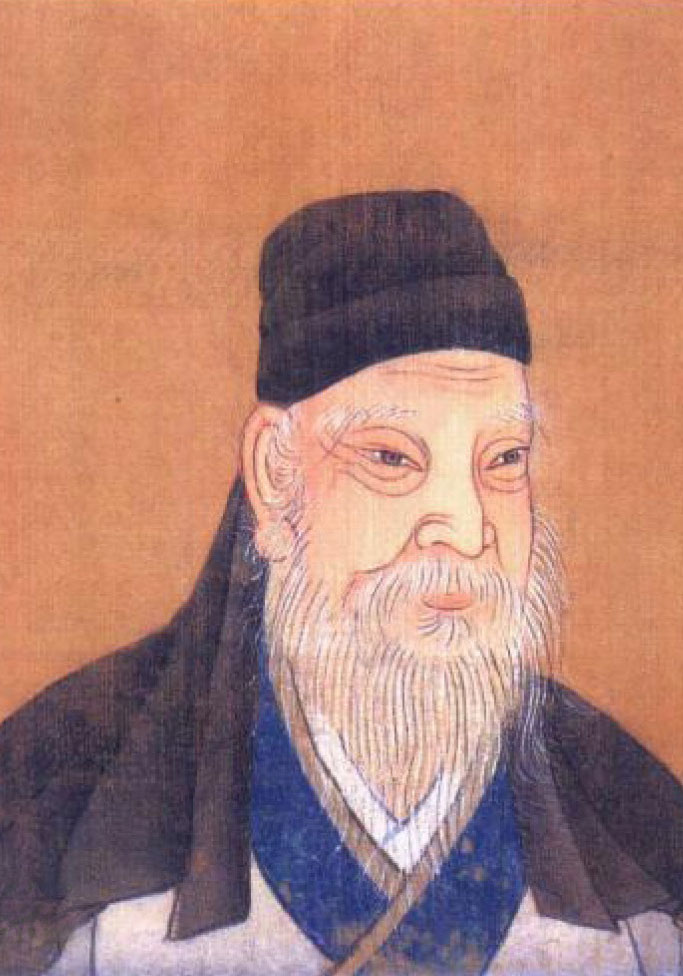

孟浩然诗中常表现出一种“安以乐”的太平气象,在此诗中则具体表现为“逸气”。逸气是一种超脱世俗的气概、气度。陈贻焮《孟浩然诗选》认为,这里的“逸气”表现出孟浩然高雅的心情;“高雅的心情”是抽象的、综合性的体验,也是孟浩然“韵高”的方面。从陈贻焮的赏评中可以看到,在这首诗歌中,孟浩然将原本矛盾的“鸿鹄志”和“竹林”的清逸洒脱、高雅爽朗进行有意识的协调,并且调和得极为自然。此诗是孟浩然的“韵”和“才”能够统一起来的典型例子。

本节内容由匿名网友上传,原作者已无法考证。本站免费发布仅供学习参考,其观点不代表本站立场。